教育とは何か

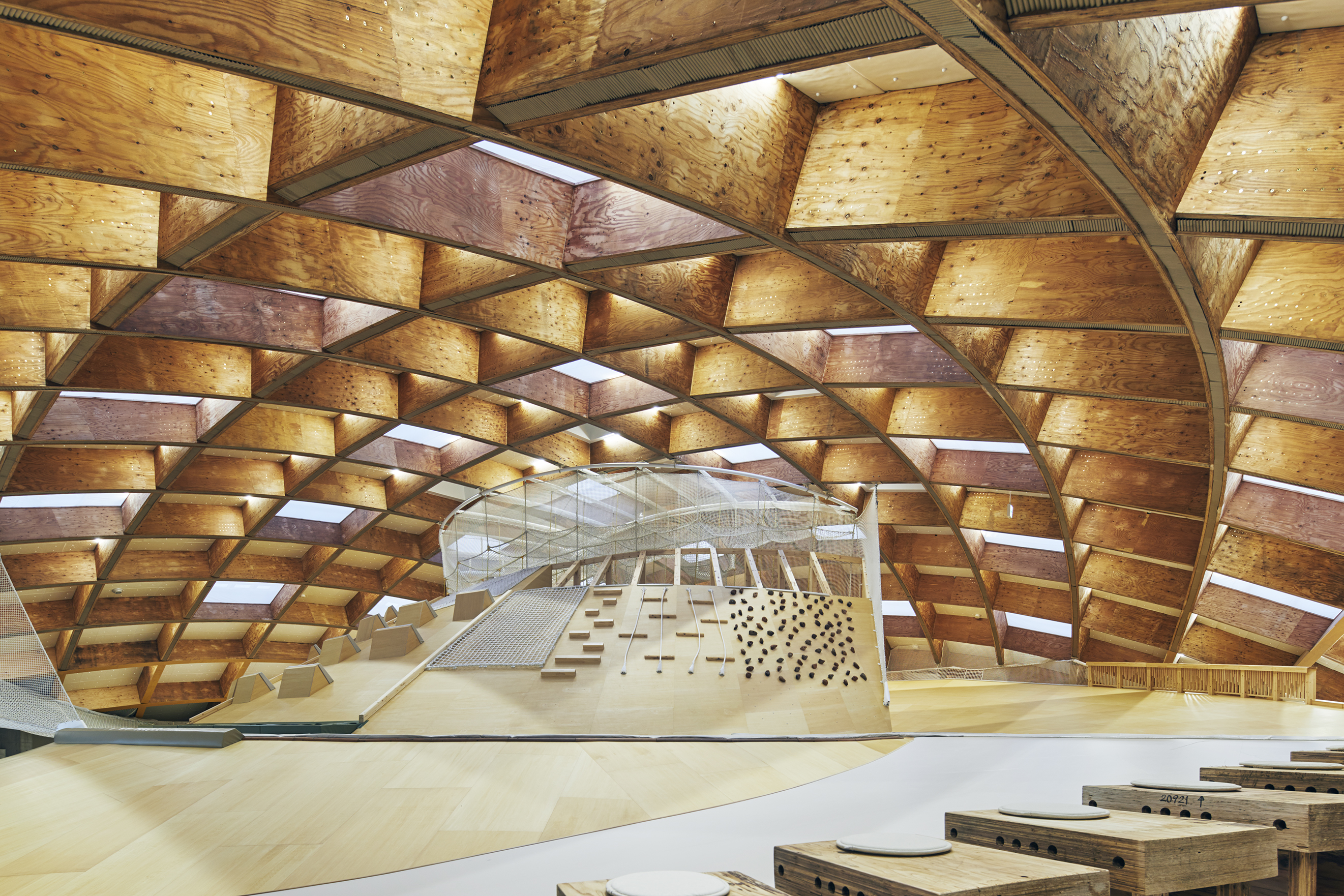

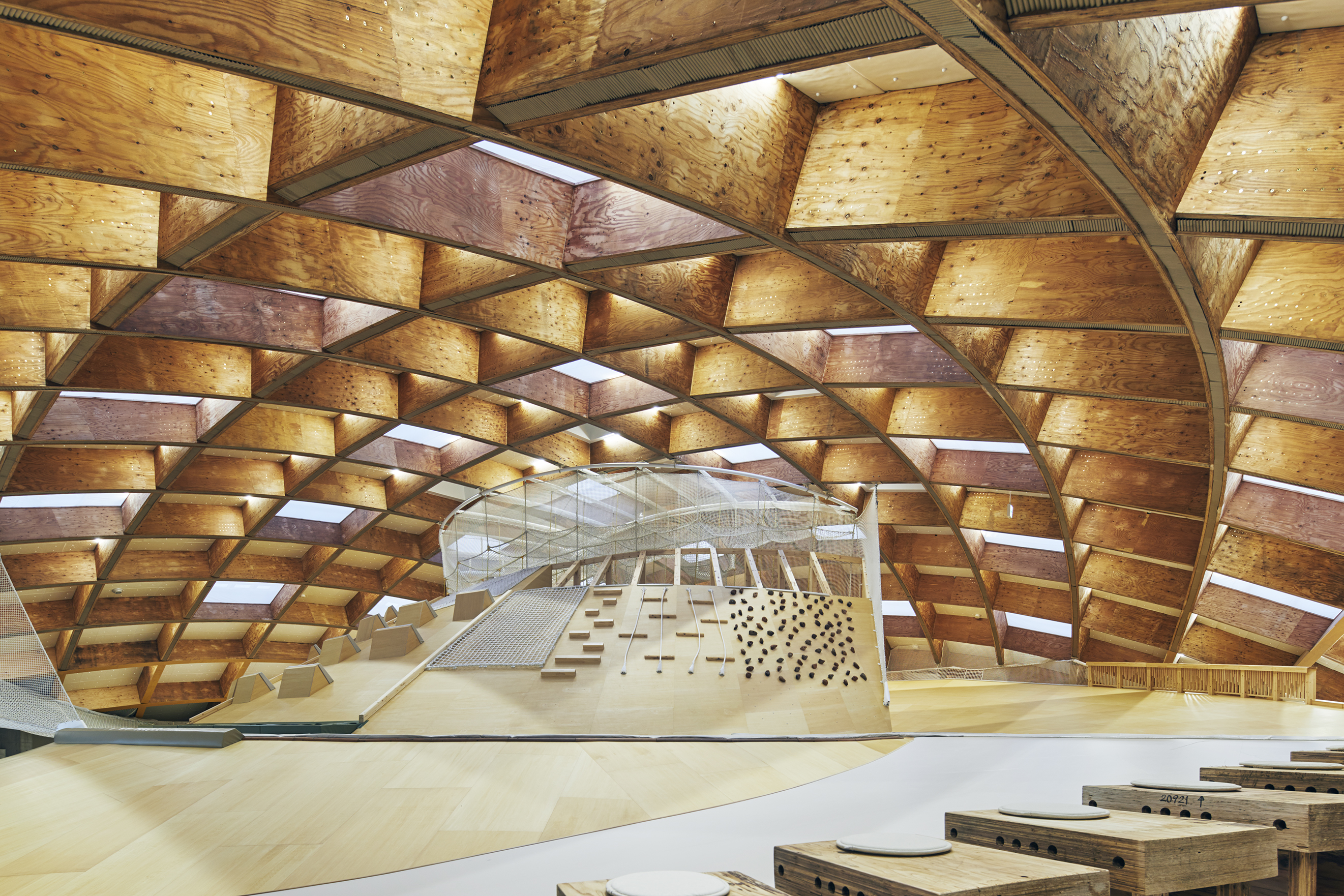

ホテル・スイデンテラスのそばにぽっかりと浮かぶように佇むドーム型の建物。2018年に設立されたキッズドームソライだ。もともと、小学生が放課後に過ごすところが少ないという声から生まれた、全天候型の児童教育施設だ。当時県内に遊戯施設はいくつかあったが、庄内地方には存在しなかった。雪が降れば家に帰るしかない。その状況を変えることを目指してスタートした。

もともとは子どもが遊ぶ場所としてスタートしたのだが、「全天候型児童教育施設」と紹介したように、教育という側面もソライの要素として強く持っている。

「私はソライの館長になる前、中国で教育事業に関わっていました。そのときは明確に受験対策をしていたのですが、それは”習い事”のようなもので、本当に”教育”といえるのかという違和感がありました」そう語るのは2021年からキッズドームソライの館長を務める渡邉敦だ。渡邉はこれまでの教育は、答えが決まっていることに正確に答えられるようになるというものだったと言う。それが完全に悪というわけではなく、ある時期には必要なことだったのかもしれないとも話す。そしてこう続ける。

「ただし、それはいまの時代には完全に合わなくなっています。答えの決まっていることに対する答えはAIが正確に導き出してくれますよね。そこで何が重要かというと『判断する』という部分です。AIの出した答えがいいのか悪いのか判断する。その答えをどう使っていくか判断する。それが重要になってくると思います」

そこには人の気持ちや感情の部分も大きく関わるという。つまり非認知能力が大きなウェイトを占めるというのだ。

「私もいまの教育に必要なのは『考えるチカラ』だと思います」と言うのは、副館長を務める若林美和だ。

「教育とは、と問われるとなかなか答えるのは難しいですけど、間違いなく必要なことは考えるチカラを身につけることです。渡邉も話していたように、大事なのは答えそのものではなくて、それをどう使っていくかというチカラだと思うんです。体験を通してその力を身につけることを、ソライでは目標のひとつとしています」

「教育とは何か」といういきなり難しい質問を投げかけてしまったのだが、ソライが目指すところは明確に見えていた。ソライの入り口を入ると、1階には子どもたちの発想次第で遊び方がどんどん広がる、大きな傾斜遊具が印象的な「アソビバ」がある。そして地下には様々な道具や材料が使い放題の「ツクルバ」がある。そこでの体験を通して考えるチカラを育んでいく。

ツクルで世界は変わる

その判断するチカラ、考えるチカラを育むために、ソライでは「ツクルで世界は変わる」という言葉を教育理念としている。少し長くなるが、ここにソライの想いが強くこめられていると思うのでホームページより全文引用してみる。

社会課題が山積し、不透明な未来

私たちは、ひとりひとりの「ツクル」で

世界は変わると信じています

物質的なモノを造る

見えないコトを作る

新しい価値を創る

自分が主体的に取り組むツクルなら何でもいい

批判や批評から未来は創られず、

自らが行動し生み出すことで世界は変わる

自分のツクルで世界は変わる

「例えば虫取りをしたいけれど虫網がないとします。ツクルで世界は変わるというのは、そこで『じゃあできないね』とあきらめないことです。あきらめたらそこで終わり。でも、自分で作れば、世界は変わっていくんです。決められたものを順番通りに作っていくということではなく、そこにあるもので作っていく。いや、作らなくてもいいんです。お金を持ってきて買おう、お金を稼いで買おうという判断だって虫取りができる状況を『ツクル』となる」と渡邉は話してくれた。

「そのうえで」と渡邉は続ける。「『やりたい』ということがあるかないかがとても大事なんだと思います。国語、算数みたいな勉強でもいいし、本を読みたい、運動をしたいというのでもいい。とにかく『やりたい』という気持ちがあるかないか。そしてソライはそのやりたいことを実現できる環境であり続けないといけないと考えています」

ツクルには答えはない。すべて判断するチカラ、考えるチカラが生み出すものだ。そしてツクルことでさらにチカラがついてくる。さらに言えば、その先の世界は確実に変わっているのだ。前述の「教育とは何か」という質問に対する明確な答えがここにある。

新たな時代の教育のプラットフォームに

理念は常に高尚なものだ。しかし、それを実現するには問題は山積みなのもまた事実だ。渡邉は「教育はマネタイズするのが難しい」というのが大きな問題のひとつとしてあるという。

「例えば受験に対する教育となれば、テストの点数をどんどんあげてくれる塾なら月の会費が高くても生徒はついてきます。そういう点においてはマネタイズは単純かもしれません。しかし、こと私たちの目指している教育はそういった目に見えるチカラをつけることではないので、なかなか親御さんたちにお金を払ってもらうためのマネタイズが難しいんです」

いい大学に行って、いい会社に入って、いい給料をもらうという絵図が見えれば、想像がつきやすく、「将来への投資」としてお金を払うのに疑問を持たないかもしれない。しかし、非認知能力のような見えない能力、評価がしづらい能力、伸びたかどうか判断しづらい能力にはお金を払うのをためらってしまうというのが実情だろう。

キッズドームソライは株式会社SHONAIが運営する民間企業だ。教育という性質上大きな利益をあげなくてもいいのかもしれないが、どう負担のないカタチで提供できるかは重要になってくる。理念だけが崇高で、気付けば施設自体がなくなってしまっては本末転倒です。しかし、理念を曲げてテスト勉強を教えるというのは論外だ。その現状をどう打破するか。そのキーワードが「新たな時代の教育のプラットフォーム」だ。渡邉はこう話す。

「企業だけ、行政だけが教育を担うというのは難しさがある。そこで私たちが目指したいのは、企業、行政、市民がいかに資本を組み合わせて、同じ方を向いてやっていけるか。公民連携というところでいっしょに作っていくということだと思います」

ソライは教育のプラットフォームとなり、行政と市民をつなげていくということだ。 例えばソライではSORAI放課後児童クラブという学童保育を、鶴岡市の委託事業として行っている。市の事業をよりよく作っていくという部分でつながっていく具体例だ。

「それに加えてフリースクールも行っています」と若林は補足してくれた。「フリースクールは一種のチャレンジだと思っています。学校ではすぐに変えられないところをソライの教育の在り方で補完していく。そこでも教育委員会などにも見ていただきつつお互いに協力して事業を進めています。学校の先生とも話すことがありますが、どうしても一斉に動く必要があるので、個別最適化みたいなことに対してはなかなか対応できないんです。それを私たちは自分のペースで自由にできる、選択ができる場所を提供することで独自性を出しています。何かを学ばなくてはいけない場所ではなく、もうちょっと解放される場となればいいなと思っています」

公と民がそれぞれにシナジーしあい、子どもと親に最適な教育を提供する。そのプラットフォームになることが課題解決のための糸口になると話してくれた。

「フリースクールで、学びってなんだろうという話をしたときにはっとさせらたことがあったんです」と渡邉は最後に話してくれた。「勉強は嫌い、学ぶのは好きだとある子が言ったんです。じゃあ勉強と学びは何が違うんだろうって考えさせられました。遊ぶ、学ぶ、勉強、は何が違うんだろう。本来的には、学ぶと勉強は同じ意味だとも思います。でも子どもにとっては、大人が一方的に与えてしまうと勉強になってしまうのかもしれない。答えはまだ出ていません。まだまだ考えることはたくさんあります」と笑っていた。